認知行動療法と出会って

認知行動療法(CBT)を学び始めて約15年がたちました。

大学・大学院時代から,行動療法を学んでいたこともあり,CBTの具体的な方法論に親近感を持っていたところ,2008年にイギリスの子どもCBTの第一人者であるバース大学のポール・スタラード教授の来日ワークショップの通訳をすることになり,CBTを深く学ぶ機会に恵まれました。

スクールカウンセリグをする上でとても役立つ技法が多かったので,ポール先生を英国に訪ねたり,先生のご著書を翻訳・監訳したり,ロンドン大学のパトリック・スミス先生,ウィリアム・ユール先生からも学ぶ機会があったり,東日本大震災後のヘルシンキで子どものCBTがベースとなったトラウマ回復支援プログラムのワークショップの通訳をしたりして学び続けました。

あとはひたすら実践。試行錯誤し,子どもたちから「こうやったらうまくいくんだな」ということを教えてもらいました。

その実践をまとめたのが

『よくわかる 学校で役立つ子どもの認知行動療法──理論と実践をむすぶ』(遠見書房刊行,2023年)

です。

子ども臨床でCBTを行うメリット

子どもに対するアプローチはたくさんあります。認知行動療法は,当初,子ども相手にはあまり効果を発揮しないと言われていましたが,現在はたくさんの子ども向けのアプローチが開発されています。

子どもは子どもなりにいろいろと考えているので,理屈が通っているCBTは,子どもが納得して,取り組みやすく,自らの対処法のレパートリーを広げるのに役立ちます。また,そういう対処法は日常生活に取り入れやすいので,気持ちが楽になったり,家や学校生活などでうまくいったり,親子関係や友だち関係が改善されたりして,効果を実感できるようです。

子どもとの心理面接のなかでCBTのものの見方から理解した内容をまわりの大人に伝えると,子どもの理解が深まり,足並みがそろい,協働しやすいところもあります。

本を出して

教員や養護教諭の先生たちにも読んでもらいたいと書いたのですが,その中の一人からは「電車の中で少しずつ読んで勉強しています。けっこう難しいからじっくり読んでいます」と感想をいただきました。ページ数は多くないですが,子どもCBTを網羅している本なので,情報量が多く理解するのが少し難しいかもしれません。

一方で,同じ心理士からはコンパクトに網羅されているから「頭の整理ができた」という感想もいただきました。

もともとこの本は,下山晴彦先生の主催した研修会で講師をやることになり,その講演内容を元につくったものなのですが,出来た本もお褒めいただき,再び,下山先生のところで,オンライン講習会をさせていただくことにもなりました。

今回はより活用の仕方や工夫を盛り込む予定です。興味のある方は,ぜひ,ご参加をいただければありがたいです。

学校で認知行動療法を使いこなす─SCの道具としての子どもCBT

【日程】2023年6月17日(土)9時〜12時

https://select-type.com/ev/?ev=8jU3AJMHUYI

地域や担当校が変わったり,初めてSCになったりで,試行錯誤をされているSCの方がおられたら,参考になるのではないかと思います。

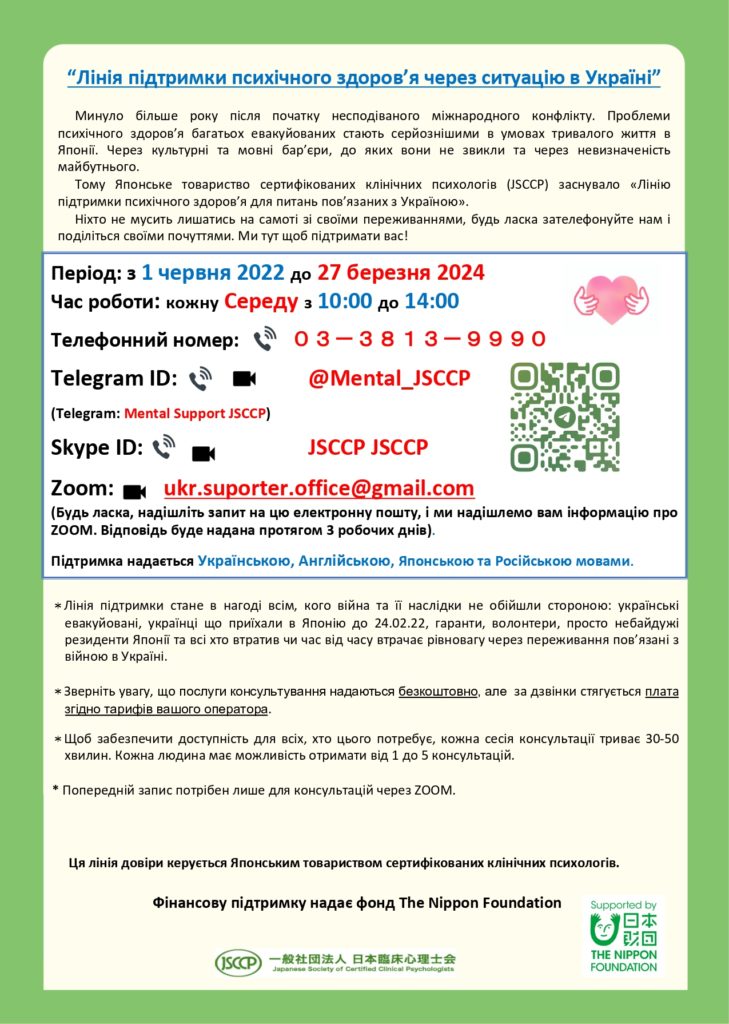

ウクライナ支援

私は大学卒業まで海外で長く暮らしました。いま日本でふつうに生活をしてるのが不思議なくらいです(笑)。そのおかげで得た英語の能力を,翻訳や通訳などで実践家やクライエントさんたちのためにも使って行こうと仕事をしています。

昨年始まってしまったウクライナ戦争でも,避難してきた方々への支援を進めていて,ウクライナ避難者でもある心理士とタッグを組んで相談事業と支援員事業という二つの仕組みを作り,支援しています。

2つの事業は,それぞれ一般社団法人日本臨床心理士会(相談事業)と公益社団法人日本公認心理師協会(支援員事業)が日本財団から助成を受けて実施しているものです。

相談事業では,「ウクライナ関連こころの健康相談」(電話およびスカイプでの相談)を開設したり,今後,子どもや大人の集団プログラムを計画しています。

今年8月の子ども向けプログラムでは,パペット・セラピストにいらしていただき,子どもたちがパペットを制作し,遊び,パペットを通して自分をより表現できるようにプログラムを考えています。

支援員事業では,避難者同士,共助の仕組みを作りました。東京都内での仕組み作りが終わり,首都圏と関西圏に展開する予定です。

具体的には,避難者の中からピア支援員を養成し,ピア支援員が避難者と直接会い,話を聞き,必要に応じて,専門家による心理支援につなげるという仕組みです。ピア支援員が生き生きと活躍している姿に,必要とされること,自分の居場所があること,誰かとつながることの大切さを感じます。

いろんな方の協力で始めることができたものですが,同じように社会貢献をしたいという仲間が大勢いてとても嬉しく思いました。

一日でも早く戦争が終わり,避難されてきた方々が故国へ戻れる日がくるのを願っています。

(本記事は,松丸未来先生へのインタビューをもとにシンリンラボ編集部が構成したものです)

松丸 未来(まつまる・みき)

所属:東京認知行動療法センター(スクールカウンセラー,ウクライナ避難者心理支援もしている)

資格:公認心理師・臨床心理士

主な著書:『よくわかる学校で役立つ子どもの認知行動療法』(遠見書房,2023),『思春期の心理を知ろう!心の不調の原因と自分でできる対処法』(監修,PHP研究所,2024),『子どもの自己肯定感を育てる100のレッスン』(ナツメ社,2023),『決定版 子どもと若者の認知行動療法』(翻訳,金剛出版,2022),『子どもの認知行動療法 怒り・イライラを自分でコントロールする』(監修,ナツメ出版,2022)など。