岡野憲一郎(本郷の森診療所・京都大学名誉教授)

シンリンラボ 第11号(2024年2月号)

Clinical Psychology Laboratory, No.11 (2024, Feb.)

はじめに

全12回の予定のこの連載エッセイも,いよいよ終わりに近づいている。今回のテーマは「脳科学とトラウマ」だ。トラウマをめぐる議論は現代の精神医学において非常に大きな位置を占めている。トラウマ関連疾患や解離性障害はまた,私が臨床で非常に多くかかわるテーマである。そこでこの連載を終える前に,このトラウマの問題についても広く脳科学的に論じてみたい。ちなみに本稿では「トラウマ」とは身体にではなく,心がこうむる外傷(すなわち「心的外傷」)という意味で用いることをお断りしておく。

私たちの生きる世界はトラウマの連続である。最近のロシア-ウクライナ戦争やパレスチナでの紛争を例に挙げるまでもなく,人類の歴史は戦争や殺戮,略奪,虐待,疫病などの連続であった。そして毎日のようにトラウマを負った人々が生まれていたのである。しかしトラウマに関連する精神医学が米国を中心に注目を浴びるようになったのは1970年代ごろからである。今では精神医学の診断として「トラウマ関連障害」というカテゴリーがあるが,それまではトラウマが精神や脳に深刻な障害を引き起こすという考え自体があまり知られていなかったのである。

前置きはこのくらいにして,「脳科学とトラウマ」というテーマに入っていこう。まず問うてみる。1970年代以降のトラウマの精神医学は,最近の脳科学の進歩によりどのような影響を受けたのだろうか?

その答えは「実に大きな変化がもたらされた」である。そしてそれによりトラウマの犠牲者となった人々を救う手段も大きく進歩したのである。

現代の精神医学では,トラウマは脳に明らかな変化を及ぼすことは常識といっていいだろう。先ほどトラウマを「心がこうむる外傷」と述べたが,トラウマのありかは脳なのだ。そしてそれが心のあり方に甚大な影響を与えるのである。

ところで脳の変化がトラウマを引き起こすという発想自体は,かなり以前から存在していた。ただ一般に知られていなかっただけである。トラウマによる精神障害が初めて登場したのは,第一次世界大戦における「シェル・ショック」という概念である。1915年に初めて用いられたこの病名は,戦場の前線で砲弾や爆撃を間近に体験し,いつ命を奪われるかもしれない思いをした兵士たちが,全身の震えやパニック,逃避行動や不眠,歩行障害などのさまざまな心身の症状を示したことに由来する。彼らの多くは頭部に直接外傷を負っていたわけではない。しかしこの状態について英国のチャールズ・マイヤーズという医学者がシェル・ショックと名付けたのである。シェル(shell)とは砲弾のことであるが,マイヤーズは砲弾が近くで炸裂した際に,脳に直接外傷はなくても空中を伝わる衝撃波が脳にショックを与えたせいだと考えた。

このシェル・ショックは現代のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の前身となるものだったが,その説もやがて棄却される運命にあった。なぜなら症状を示す兵士の多くは近くでの砲弾の炸裂そのものを経験していなかったことが明らかになったからである。

このシェル・ショックという概念は,原因を脳の病変に求めるという意味では,いかにも「脳科学的」と言えるだろう。しかしそれ以前から,精神の病は必ず脳のどこかに病変があるという説も存在していたのだ。「精神病とは脳病である」と唱えたドイツのグリージンガーの説(1845)がその代表であった。脳科学の兆しさえない1800年代に,精神医学者たちはすでに脳に着目していたことになる。ただしその頃は脳の仕組みはほとんど明らかにされておらず,せいぜい患者の死後の剖検で,脳の一部に萎縮や硬化などの肉眼でわかるような病変を確かめる程度であった。つまり現代的な脳科学的とは大きくレベルが異なっていたのだ。

ところでこのシェル・ショックの概念の背景にある「衝撃波」説は,最近(2015年)になりその信憑性を再発見する研究がなされている(Johns Hopkins Medicine, 2015)。イラクやアフガン戦争でいわゆるIED(即席爆発装置)にさらされた兵士の脳の神経線維を顕微鏡で調べると,微細なハチの巣状のパターンがみられ,それが彼らの神経学的な症状を引き起こしていた可能性があるという研究が報告された。つまり彼らの脳は交通事故や薬物依存などにより直接に与えられた脳のダメージとは異なる,衝撃波という間接的な影響により,微細で肉眼ではわからないような病変を呈していたわけだ。そしてそれは最新の科学技術によりようやく明らかになったわけである。結局PTSDのような症状を示す人の一部はこの衝撃波による症状を併せ持っていたということであろう。

このように一度葬り去られた理論が生き返るのが科学の醍醐味である。「シェル・ショック」は一転して時代を大きく先取りした仮説であったと言えるかもしれない。

さてこのようなペースで書いていくとあっという間に紙数が尽きてしまう。本連載はあくまでエッセイであり,学術書ではないので,もう少し私自身の体験に則して述べたい。

トラウマで脳が変わるか?

PTSDの登場により精神医学が活気づいていた1980年代は,私がアメリカで精神科医として働きだした時期と重なっていたため,その当時の熱気を肌で実感することができた。米国のPTSD研究でリーダーシップを取っていたのは,私が主としてトレーニングの目的にしていた精神分析の先生ではなかった。臨床の現場に立ちながら,PTSDの病態を脳生理学的に説明する精神科医たちだったのである。その代表がベッセル・ヴァンデアコークとその盟友であるジュディ・ハーマンであった。特にバンデアコークはそのオランダ語なまりの英語で精力的に米国各地を講演して回り,論文を書き,そのカリスマ性とともに大きな影響力を持っていた。

私が精神科のレジデントをしていたのはアメリカの田舎町にあるメニンガー・クリニックであったが,そこにも彼は訪れた。そして,PTSDにおいてどのようにフラッシュバックが起きるのか,トラウマ記憶とはどのようにしてつくられるかを,脳の海馬や扁桃核といった部位を示しつつ説明したが,私は最初は大いに戸惑った。その頃の私は精神科医になって10年足らず経っていたが,脳の中の具体的な部位について考えることはほとんどなかった。このエッセイの第1回目にも書いたように,私は脳の話については苦手で,敬遠気味だったのである。その私が明確に,人間の脳の内部の貴重な部位に注意を払うようになったのはこの1990年代の初めである。

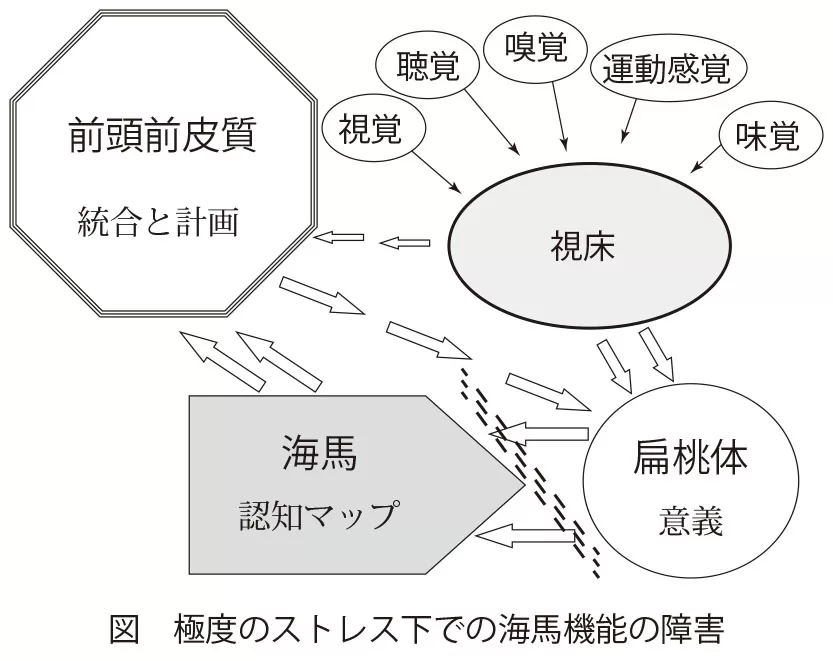

この当時バンデアコークが発表した論文(1995)に掲載されている図に私は惹かれた(図)。そこには脳の幾つかの主要な部位である前頭前野,視床,海馬,扁桃核等の部位の間が矢印で結ばれ,トラウマに関する記憶が作られる様子が示されていたのである(図はそれを日本語訳したものである)。

トラウマとは記憶の病理なのか?

トラウマ関連障害と言われるものの中での典型例は言うまでもなくPTSDであり,その症状の中でもっとも特徴的なのが,いわゆるフラッシュバックという現象である。フラッシュバックではトラウマ記憶が一瞬にしてよみがえり,それが起きた時の恐怖や不安が動機や発汗や手足の小刻みな振るえなどと共に心身を襲う。するとそれまで行なっていた動作や作業を中断してその場に頭を押さえて座り込んだりする。

トラウマ記憶のきわだった特徴は,これまで蓄積された通常の記憶の層に順序良く折りたたまれておさまっているのではないということだ。それはどこかに潜んで(解離されて)いて,思い出そうとしても思い出せない代わりに,何かのトリガーにより,あるいはなんの前触れもなく襲ってくる。こうなると日常生活を平穏に送ることができなくなる。今度はそれがいつ襲ってくるかが気になり,それに用心することに全エネルギーを注ぐことになる。トラウマを呼び起こすような映画を見れなくなり,突然の刺激を恐れて人ごみにも出られなくなる。

このようなトラウマ記憶の性質を考えた場合,私達は次のような問いを持ちたくなるだろう。

「トラウマとは要するに,記憶の病理なのだろうか?」

事実トラウマにより引き起こされる精神的な障害としてPTSDのみが考えられていたころは,トラウマとトラウマ記憶の存在はほぼ同義とされていたのだ。

しかし2000年以降,トラウマ記憶の形成以外に,新たに2つの出来事がトラウマの概念に組み込まれることになった。それらを私はここでは「トラウマ記憶なきトラウマ」と呼ぶが,その代表が以下に述べる解離および愛着の障害である。どちらもそれぞれ別の仕方で脳に不可逆的な影響を与えることになるのだ。

1.解離と脳の変化

解離は複雑で分かりにくい心理現象である。それは脳の神経ネットワークの大掛かりなシフトチェンジを伴っている。解離は明白なトラウマにより引き起こされる場合もあれば,それ以外の環境からのトリガーで生じることもある。ただしそれがトラウマにより生じた場合は,典型的なPTSDのように恐怖や驚愕といった激しい反応を伴うわけではない。逆にボーっとなったり意識を失いかけたりする。場合によってはその時のことを覚えていなかったりする。だからその人がトラウマを体験したということ自体が自分にも周囲にも気付かれなかったりする。

トラウマを体験した人の反応は典型的なPTSD症状と,それとはむしろ反対の反応(つまり解離反応)の2つに分かれるという認識を精神科医たちが持ち始めたのは,結構最近の話だ。それまでトラウマに関する精神医学の世界は,少し大げさに言えばPTSD派と解離派に分かれていたという所があった。PTSDについての臨床研究を主として行う国際トラウマティックストレス学会(1985年に設立)と解離性障害について扱う国際トラウマ・解離学会とはいわばライバル関係にあったのだ。ところが最近では「PTSDの解離タイプ」という,いわばPTSD派から大きく歩み寄ったような診断が用いられるようになっているのである。

PTSDの解離タイプという考え方のもととなった研究は,2000年前後には見られた。トラウマ刺激により典型的なPTSDの患者では脈拍は上昇するが,一部の患者では脈拍数は変化がみられないか,あるいはむしろ逆に遅くなるという所見が指摘されるようになったのである。

以下,詳しい経緯は省くが,トラウマを体験した人たちの脳は2つの,ある意味では正反対の反応を示すこと,そして解離反応についてはトラウマの際にはむしろ明確な恐怖反応を示さず,またトラウマ記憶の成立の代わりにその時の記憶を持った人格が形成されるといった反応を示すことが明らかになったのである。

2.愛着障害と脳の変化

私が「トラウマ記憶なきトラウマ」としてもう一つ挙げたいのが,愛着の不全ないし失敗によるトラウマ(いわゆる「愛着トラウマ」)である。トラウマに関する議論と愛着の問題との関連は,最近になってクローズアップされるようになってきている。衝撃的で苦痛や恐怖を伴ったトラウマ体験が特殊な記憶,すなわちトラウマ記憶という形で脳に刻印されることは確かである。しかし人が通常の記憶を形成することができるためには,少なくとも大脳辺縁系の海馬という部分の成熟を待つ必要があり,年齢で言うとだいたい最初の記憶が生まれる3~4歳以降である。

しかしそれ以前に被った被害もその後の心の成長過程を大きく左右することは,古くは1940年代以降のジョン・ボウルビーやルネ・スピッツ等により明らかにされてきた。トラウマを先ほどのように,「心がこうむる外傷」とするならば,それは記憶が形成される以前の時期にも生じうるのだ。「トラウマ関連障害とはトラウマ記憶が形成されること」はトラウマの定義を狭く取り過ぎていたことになる。

このような経緯で愛着障害もまたトラウマ関連障害に含まれるようになった。具体的には反応性愛着障害,脱抑制型対人交流障害の2つが,2013年に発刊されたDSM-5以降にトラウマ関連障害の中に分類されるようになったのである。

この愛着とトラウマを脳のレベルでとらえた人物としてはアラン・ショアをあげることができるだろう。ショアは米国のUCLAの精神科で活躍する心理学博士(80歳)である。彼は精神分析,愛着理論,脳科学を統合する学術研究を発表しており,特に「愛着トラウマ」の概念が知られている。欧米には関連領域について縦横無尽に研究をし,立て続けに論文を発表する怪物のような人がいるが,ショアもそのような人である。だから彼の理論を学ぶことは,精神医学,精神分析,脳科学,愛着理論のすべてを総合的に考える機会を与えられることになるのだ。

ショアが特に強調したのは,愛着関係が成立する生後の1年間は,乳児はまだ右脳しか機能を開始していないということである。脳科学の発展と CT や MRI などの画像機器の進歩は手を携えているが,後者は脳の機能の発達には「側性」,すなわち大きな左右差があるという事実を示すことになったという。

右脳は一般的に,情緒的な反応,対人交流,共感等の機能を備えているが,その成長にとって極めて重要なのが母親(ないし主たる養育者,以下同様)との交流であり,母子が触れあい,目を見つめ合い,情緒的なやり取りを行うという機会である。それにより乳児の右脳のネットワークが正常に構築されていく。いわば乳児の右脳は,母親との右脳どうしの交流により「耕され」るのだ。右脳の機能が促進されることで乳児は母親との一体感を体験して安全で満ち足りた状態となり,それはさらなる右脳の機能の成熟,そして2歳半以降の左脳の成長へとバトンタッチをするのである。

ただし乳児の脳機能は,時々交感神経系の嵐に見舞われることになる。授乳が行われずに空腹を覚えたり,触覚的な心地よさや温かさ,柔らかさが提供されなかったり,おむつを替えてもらえずに不快を感じ続けたり,外界からの過剰な刺激や見知らぬ人物からの脅威にさらされることなど,乳児は生命体としてのあらゆる形での危機に直面する可能性がある。乳児は苦痛を覚え,激しく泣き,ストレスホルモンが分泌され呼吸や心拍数が亢進するだろう。その時に母親が抱きかかえ,あやし,乳児の必要を満たすことで交感神経の嵐が静まり,右脳の機能が取り戻され,もとの満ち足りた状態を取り戻す。それは乳児がやがて自分の力で脳や心の安定を取り戻せるようになるまで続けられるのである。

ここでもしそのような愛着関係が提供されなかった場合,右脳はいわば耕作を放棄された荒れ地として残されてしまい,乳児は他者と関係性を持ったり,自分自身の自律神経機能を安定させたりする力をそれ以上成長させることなく,知性や理屈といった左脳の機能のみに頼った人生を歩まなくてはならない。そしてこのような形での養育の欠如もまた,トラウマなのである。

今回は脳科学とトラウマとして,現代のトラウマの捉え方が脳科学的な知見を大幅に取り入れた,より広い概念として生まれ変わろうとしているということを示した。

文 献

- Johns Hopkins Medicine(2015)Combat Veterans’ Brains Reveal Hidden Damage from IED Blasts. U.S. News, January 14.(https://www.usnews.com/news/blogs/at-the-edge/2015/01/29/ied-blasts-leave-distinct-scars)

- van der Kolk, B. A., & Fisler, R.(1995)Dissociation and the fragmentary nature of traumatic memories: Review and experimental confirmation. Journal of Traumatic Stress, 8(4); 505-525.

(ビジュアルはAlexandra_KochによるPixabayからの画像)

(おかの・けんいちろう)

1982年 東京大学医学部卒業,1987年 渡米,米国精神科レジデント,精神科専門医,2004年 帰国後,2014年~2022年 京都大学教育学研究科教授,2022年 本郷の森診療所院長