岡野憲一郎(本郷の森診療所・京都大学名誉教授)

シンリンラボ 第6号(2023年9月号)

Clinical Psychology Laboratory, No.6 (2023, Sep.)

全体で12回(1年間)という約束でお引き受けしたこの連載も,今回が6回目である。すでに曲がり角に来たわけだ。最初はどのような方向に筆が向かうか分からずに,ただ脳科学について書きたいことは沢山あるだろうと思って気楽に始めた。その後はだいたい前回の内容に連続性を持つ形で進めてきている。全体的な方向性はといえばまだ模索中である。脳科学とは膨大な領域であり,しかもわからないことばかりだ。体系立てて論じようとしてもその手掛かりはつかめない。

このようなあてどのない連載は読む方々には迷惑な話かもしれないが,実は書いている私は確実に考えが進んでいる。その結果として見えてきた部分と,さらに見えなくなってきた部分が自覚されるようになってきているのだ。

ただしここまでの,心とは何か,脳とは何か,AIとどこが違うのか,というやや漠然とした議論よりもう少し具体的な話を読者は期待しているのではないだろうか。例えば精神医学の対象となるような病気について話題にした方が読者も興味を持つのではないかと思う。そこで今回は解離性障害について,それを脳科学との関りから論じたい。

解離性障害,と言われてもピンと来ない方のほうが多いかもしれない。いまだに精神医学の中でも十分に市民権を得たとは言えないのがこの解離性障害という疾患である。いや,ここで「疾患」と書いたが,実は解離はむしろ特殊能力と言った方がいいのかもしれない。特に幾つかの人格が主体性を持って振る舞うという様子(いわゆる多重人格障害,ないしは解離性同一性障害,以下「DID」と記載する)を目の当たりにし,しかもそのような人々も私たちと同じ人間だということを実感する時に私はそう思う。解離とは私たちの脳に潜在的に備わっている能力である可能性がある。そして特定の人の脳においては,それが非常に研ぎ澄まされた形で発現するらしいのだ。

ただし解離性障害にはそれ相当のネガティブな面を伴うことも多い。それは症状がコントロールを失って暴走してしまう場合があるからだ。例えばいくつかの自己が複数混在したような状態では,当人は相当の混乱をきたし,社会的な機能が一時的に停止してしまうことさえあるのだ。

解離性障害の基本形としての体外離脱体験

私が解離性障害について人に説明する時は,大概は「体外離脱」の話から始める。私は不幸にしてこれを自分自身では経験したことがないが,たとえ解離性障害の基準を満たしていなくても,同様の体験を一度でも持った方はかなり多いはずだ。一説によれば,一般人の10%程からこの経験が聞かれるという。

体外離脱体験とは言うならば,心が肉体から抜け出るという体験のことである。例えばある人から殴られそうになっているとしよう。その瞬間,心がすっと体から離れて後ろや上に浮かび上がる。そして殴られている自分を見下ろしているようなことがある。これが体外離脱体験と呼ばれるものだ。この現象は脳の外傷,臨死体験,脳の一部(「角回」と呼ばれている部位など)の電気刺激,特殊な薬物の使用の際などに報告されるが,この例にあるようなある種のトラウマ的な体験に際して起きることもある。さらにはあることに熱中している時に起きることもある。ピアニストが演奏に没頭している時に,演奏をしている自分を見下ろすといった体験を聞くこともある。だからこれは決して病的な体験と決めつけることはできないのだ。

この体外離脱の体験は不思議としか言いようがないが,「なぜそのようなことが起きるのか?」という疑問への答えはまだまったく見つかっていないのが現状である。むしろ「私たちの脳や心においてはそのようなことも十分に起きうるのだ」ということを受け入れ,そこで何が起きているかをさらに知る必要があるのだ。

ではこの体外離脱をもう少し深く観察すると何が分かるのかと言うと,実はこれは主体が二つに分かれる,あるいはより正確には,突然もう一つが出現するという現象だ。ここで私が思わず「分かれる」と思わず言いそうになったが,実際に昔の学者たちはそう考えたのだ。

一世紀以上前のS・フロイトやP・ジャネは,この現象を「意識のスプリッティング(分割)」と捉えた。1800年代の終わりに人々がこのような不思議な現象に注目するようになった時,まず心のエキスパートたちが考えたのは,「ああ,このようにして心は,意識は二つに割れるのだ」ということだったのだ。実はこの意識のスプリッティングというのは,実に悩ましい概念だ。というのも古今東西人間は人の心は一人に一つであることにあまり疑問を抱かずに過ごしてきたからだ。誰だって「自分はもう一つの自分を持っている」というようなことは想像したくないだろう。もう一つの自分がいたとしたら,この私はどうなってしまうのだろうと不安になってしまうからだ。

上の体外離脱の例を用いて,実際に脳の中でどのようなことが起きているのかを考えよう。最初からあった意識をAとしよう。それはある時身体から遠ざかった(離脱した)という体験を持つ。そして自分を外側から俯瞰するという,恐らく人生で初めての体験を持つことになる。さて問題は,叩かれている意識,すなわち体に残っている意識Bも存在するということだ。これがどのように,どこから生まれるのかは,精神医学的にも脳科学的にも謎に包まれている。

解離に関する研究で有名な,柴山雅俊先生の『解離性障害』(ちくま新書,2007年)という名著があるが,そのサブタイトルは「『後ろに誰かがいる』の精神病理」というものである。先生は解離性障害の患者さんの多くが「誰かが後ろにいるような気がする」という体験を持つことを論じた。このことは上で論じた体外離脱と実にうまく重なる現象なのである。つまり後ろにいるのは「もう一人の自分」というわけだ。彼は「存在者としての私」と「まなざしとしての私」の分離という言い方もしている。

つまりこういうことだ。意識Aの体験は自分を外から見ているというものであり,意識Bの体験は,自分が誰かに見られているというものである。そしてそれは別々に体験される。決して「自分は見ていると同時に見られている」という形をとらない(そのような体験もあり得るのかもしれないが,普通患者さんからは聞かれない)。あくまでもAさんが話している時は「自分を外から見ていました」と言い,Bさんが話す時は「誰かに後ろから見られていました」という。つまりあたかも二人の別々の人間が一つの頭の中にいるかのようなのだ。

ただしこの体外離脱体験の場合,「誰かに見られていました」というBさんの声が聞けないことも少なくない。あくまでも体から離脱したという側の体験が語られることが多いのである。というのも体の方に残った意識の体験はしばしばボンヤリしたもので,記憶に残ることは少ないからだ。あるいは報告されるとしても「何か夢を見ているようだった」と表現されることが多い。つまり体験としての解像度は低く,そのスペックもかなり小さいということになるだろう。白黒画面で,それも視界にボンヤリ何かが映っているような,うつろな体験。寝ぼけている時の状態や麻酔薬が効いていて朦朧としているような状態がこれに相当するであろう。そしてこの感覚の解像度が低下していることがとても重要なことであり,そもそもこの種の意識A,Bの解離は,痛みを軽減させるために心身を麻痺させるという目的があったからである。

さて以上は体外離脱という,多くの私たちが実際に体験する可能性のあるものである。そして意識A,意識Bとの間には解像度の差があり,どちらかが優勢で,もう一つの方はあまり記憶に残らないという傾向があることも述べた。しかしDIDの場合,人格Aと人格Bはかなり対等で,主格の差がないような体験となることが多い。Aさんが現実の世界である体験をしている間,Bさんはそれを傍観する。別の場面ではそれが逆転するという形をとるのだ。そしてAさんとBさんは別々に自分の体験を語ることになる。

DIDの場合,A,Bが混じることは普通は起きない。つまり「私はAとして相手を見ているのと同時に,Bの立場になって見られていました」という証言は得られない。あたかも二人の別々の人間が,別々の体験をしていることと同等のことが起きる。言い換えれば心は複数同時に存在することになる。

解離性障害の脳科学的な理解は,まさにこのことから始まるべきなのである。ところがその真相の解明のための糸口は事実上得られていない。先ほども強調したことであるが,従来の哲学や文学や精神医学は,心は一つという前提や了解事項を抜け出していないのだ。私がこの連載でかつて5回にわたって論じた内容も,特に解離現象について論じなかった以上は,結局は心が一つという前提を守っていたのだ。意識やクオリアといった,心にとってあれほど本質的な事柄について論じた前回も,心の多重化などということについては私は全く触れなかったのである。

脳で何が起きているのか? コンピューターとのアナロジー

さて解離とは何かを読者の皆さんにもなるべく直感的に分かってもらえるように,私は体外離脱の例を挙げて説明してきた。もし自分が,あるいは目の前の友人や家族が解離を起こした場合,それを理屈で理解しようとしたら体外離脱に類似することが起きていると考えることができる。しかしその時に脳の中で具体的に何が起きているのか,ということについては,本当のところ何もわかっていないのである。

ただしこの議論に全く手掛かりがないというわけではない。それをコンピューターとの類推に求めてみよう。ある人が「自分はAだ」と名乗っている状態は,パソコンでAというアプリ,ないしはプログラムが起動している状態だと考えよう。そして今度は「自分はBだ」という時はBというアプリが起動している,というアナロジーを考える。このように考えると,人格が二つ存在するという状況を想像することは比較的容易だろう。

おそらく解離状態を説明するために一番好都合なのは,AというアプリとBというアプリが互いにスイッチしているという状態に例えることだ。このように考えると人間の脳の働きについて,何も特に新しいシステムを考える必要がない。あくまでも心は一つで,ただ各瞬間には,AかBのどちらかのアプリが起動していることになる。

ただしアプリAは,アプリBが立ち上がるや否や,あるいはその寸前に終了しなくてはならない。昔のファミコンでいえば,二つの別々のゲームA,Bというカートリッジをさっと入れ替えることになるだろう。何しろ差し込むスロットは一つしかないのだから。このモデルを意識(ないしはアプリ)の「すり替わりモデル」と呼ぼう。

さて実際の解離では,このようなことが起きているわけではないことを私たちは知っている。それは体外離脱を体験した人が証言することだ。彼らはAさんの状態で「私は~と言いました」と言い,Bさんの状態で「私はAが~と言っているのを内側で聞いていました」と言う。ということは,アプリAとアプリBは同時に起動していて,一方が他方を,あるいは互いに相手を観察しているということになる。これは「すり替わりモデル」では説明できないことだ。

しかし日常的にパソコンを用いている私たちであれば,二つのアプリを同時に起動させることができることをよく知っているのである。

この仕組みは次のようなものだ。昔コンピューターが一つのCPU(中央演算装置)しか持っていなかった時は,「タイムシェアリング」という技術を用いていたという。それはある瞬間にはアプリAを,次の瞬間はアプリBを,という形で行ったり来たりして演算を行なっていたのだ。つまり1秒間に何度も行ったり来たりして,時間を異なるアプリで共有(シェア)していたのである。どうりで昔のパソコンは,同時に二つのプログラムを立ち上げると,どちらも「遅く」あるいは「重たく」なったり,すぐフリーズしたりしたものだ。

ちなみにその後コンピューターはデュアルコアといって,CPUを二つ積むようになった。さらに最近では技術がさらに進んで8つを積むマルチコアになっているという。するとそれぞれのコアが一つのアプリを担当して同時に進行するということができる。こうなるといくつものアプリを立ち上げていても,どれもがサクサク動くことになる。

人の心はタイムシェアなのか,マルチコアなのか?

ではこの二つのモデルは実際の人間の脳ではどの程度実現可能なのか? おそらく一種のタイムシェアリングについては,それが私たちの脳に起きている様子を想像することは難しくないだろう。例えば私たちは他人に対して話しかける時,「相手はどう思うだろうか?」と瞬時に考えるものだ。つまり素早く主客を入れ替えて考えることに私たちは慣れているのである。その意味では上に挙げたファミコンの二つの例のような「すり替わりモデル」は可能な気もする。しかし問題は,それをどのスピードで行えるかだ。

似たような発想として,忍者漫画によく出てくる「分身の術」を考えてみよう。忍者が一瞬たりとも同じ場所に留まらず,次々と場所を移す。するとその「残像」が,あたかも複数の人間が存在するかのような印象を与える,などと説明される。しかし同じようにしてAという人格とBという人格が共存しているという錯覚にまで結びつくためには,相当のスピードでの「すり替わり」が必要になるだろう。

ちなみに多重人格状態においてかのフロイトが「すり替わりモデル」を唱えたことはほとんど知られていない。フロイトは「心は一つ」の原則に基づいて理論を構築したが,以前に目にしたことのある多重人格のことがどうしても気になったらしい。何しろフロイトの師に当たるブロイアーによって治療されたアンナO.などは,典型的な多重人格症状を示していたからだ。そしてフロイトは1912年の「無意識についての覚書」の中で,多重人格について以下のように述べている。

「意識の機能は二つの精神の複合体の間を振動し,それらは交互に意識的,無意識的になるのである」(Freud, 1912,p.263)

しかし現代の脳科学の知見からは,このようなことは実際に起きないであろうと考えられている。コンピューターのタイムシェアリングやフロイトの「すり替わりモデル」と違い,人間が一つの体験を持つためには,それなりの時間がかかるのだ。

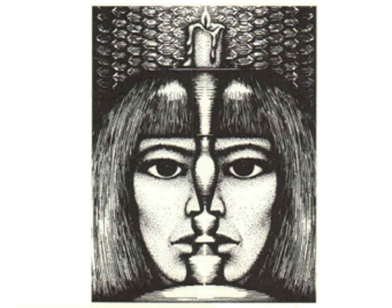

その事情を示す例として挙げられるのが,以下の騙し絵である(Edelman & Tononi, 2000, p.25より)。これは有名なルビンの壺であるが,二人の人間の横顔が向き合っていると見るか,それとも燭台を前にした一人の顔をとして見るかは,それぞれを一度しかできない。高速でスイッチして,両方が見える,という状態には至らないのである。

図 ルビンの壺

コンピューターでは可能なタイムシェアリングが,人間にはなぜ不可能なのだろうか? それを考える際には,人間の右脳を構成する神経系のスピードの速さとコンピューターの情報処理の速度の格段の差が手掛かりになる。たとえばCPUのスピードが1ギガヘルツのパソコンなら,1秒間に10億回,「1+1」の演算ができることになる。それに比べて脳のニューラルネットワークは1秒間にせいぜい数百回程度であるという。つまり脳の場合は1秒間にせいぜい数百個の電気パルスを出すに過ぎないということだ(前野,2004)。つまり計算の速度はコンピューターと脳では100万倍以上の差があることになる。これではすり替わったとしても目の粗さは歴然である。分身の術を使うためにできる限り素早く入れ替わったとしても,スピードが十分速くないと,「あ,二人いる」という錯覚は生まれないわけだ。というわけで人間の脳については,タイムシェアリング型である可能性はボツということになる。

そこで解離において人間の脳はマルチコア的に働くのか,というのが次の疑問となる。しかし今回はタイムシェアリングについて書いているうちに熱が入ってしまい,紙数がオーバーしてしまったので,次回に譲ろう。

文 献

- Edelman, G. & Tononi, G.(2000)A Universe of Consciousness. New York; Basic Books.

- Freud, S.(1912)A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis. SE. 12.

- 前野隆司(2004)脳はなぜ「心」を作ったのか―「私」の謎を解く受動意識仮説.筑摩書房.

- 柴山雅俊(2017)解離の舞台─症状構造と治療.金剛出版.

(ビジュアルはAlexandra_KochによるPixabayからの画像)

(おかの・けんいちろう)

1982年 東京大学医学部卒業,1987年 渡米,米国精神科レジデント,精神科専門医,2004年 帰国後,2014年~2022年 京都大学教育学研究科教授,2022年 本郷の森診療所院長