岡野憲一郎(本郷の森診療所・京都大学名誉教授)

シンリンラボ 第9号(2023年12月号)

Clinical Psychology Laboratory, No.9 (2023, Dec.)

今回および次回(第10回)のテーマは快感の脳科学である。この分野は私が大きな関心を寄せているテーマであり,著書(岡野,2017)もある。この連載エッセイでは,まだ快や不快について真正面から扱ってはいなかったが,脳と心のあり方を知るうえで極めて重大で込み入ったテーマである。そのためにこの話題を本連載の最後の方に回したという事情がある。

この連載エッセイを開始した今年の春頃は,世の中はchat GPTの登場で騒然としていた。私としても人の心とAIとの違いを知ることがとても重要に思えたし,その気持ちは今でも変わらない。しかし私が本連載の第2~5回で述べてきたことは,AIは知性ではあっても意識や感情を含めたクオリアは有さないということである。

すると読者はこう問うであろう。「ではAIが感情やクオリアを持つためにはどうしたらいいのでしょうか?」

それに対する私の答えはこうである。

「それについては手がかりすらないのが現状です。私達が半世紀かけて作り上げたAIは知性を生むことが生成AIの登場と共に明らかになったものの,主観やクオリア,感情を持つためにAIが備えるべき仕組はまだヒントすら得られていないのです」

そう,快,不快の問題はまさに心とは何かを考える上での難問中の「難問(ハードプロブレム);Charmers」なのである。

快楽は脳の一カ所から生まれる? 快の「最終共通経路」説

私が「快は脳が生み出すものです」と言っても,誰も反論できないであろう。コカの葉から抽出し精製した白い粉状の物質(コカイン)を微量でも鼻から吸い込むと,途轍もない快感が得られる。明らかにその物質が鼻粘膜から血液に吸収され,それが血液脳関門を通過して脳のどこかの部位に働き掛けた結果であることは間違いない。

精神分析の祖であるS・フロイトも,1880年代にこのコカインの効果にいち早く気が付いた一人だった。当時は軍医が兵士の疲労回復のために処方するくらいであったこの白い物質が,麻酔効果だけでなく著しい快感を生む性質を知ったフロイトは,これこそが精神の病に効く万能薬だと考えたのである。

しかしその効果が脳のどこでどのように生じているかの具体的な知識が得られたのは,1950年代になってからであった。その切っ掛けはオールズOlds, J.とミルナーMilner, P.による1953年の快中枢(報酬系)の発見であった。いうならば脳の中に快に関する特定の「押しボタン」のような部位が見つかったのである。それが中脳の側坐核を中心とした部分であった。オールズらはラットの脳を電気刺激することで学習効果を高めようとして,誤って目標とは少しズレた部位(すなわち報酬系の部位)に電極を刺してしまった。するとラットはその電気刺激をもっと得ようと,一心にレバーを押し続けたのである。これはオールズらにとって予想外のことであった。それまで科学者たちは,脳の中に,刺激すると快が得られるような特定の部位があるなどとは想定していなかったのである。

その後さらに脳科学の発展により,この報酬系においてはドーパミンという物質の分泌が決め手となっていることがわかった。そして提唱されるようになったのは,いわゆるドーパミンの「最終共通経路(final common pathway)」説(Stahl, 2021)である。簡単に言えば,あらゆる快楽は最終的には,報酬系におけるドーパミン・ニューロンが発火(興奮)してドーパミンが分泌されることで生まれるという理論だ。これは非常にわかりやすく便利な理論であった。ドーパミンが快楽の正体だったのである。そしてそれ以後はこの路線で快や不快に関するさまざまな現象が説明できると考えられるようになった。比較的最近まではそうだったのである。

この報酬系とは脳のどこにあるのか。それを紹介しよう(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%B4%E5%9D%90%E6%A0%B8)。

図1

図1のVTA(腹側被蓋野,青の部分)とNucleus Accumbens(側坐核,赤の部分)の間を結んでいるドーパミン分泌を伴う神経経路が報酬系と呼ばれるものだ。

ところでこの最終共通経路説は,私たちに人間性に対するある種の失望を与えるかもしれない。何しろすべての快感は脳の中では同じもの,というのだ。私達はふつう心地よさについて,高尚なものや精神的なものと,卑俗で原始的なものを区別する傾向がある。高僧が何年も山にこもり瞑想を続け,ついに自分と宇宙が一体であることを悟り,安らかな幸福感を味わったとする。それとコカインを鼻から吸って得られる心地よさをどうして一緒にすることなどできようか。高僧の得た幸福感は精神的なものであり,人間が苦難に耐えた末に最終的に至る充足感に近いものだと考えるのが自然だろう。それに比べて違法薬物や賭け事で得られる快感は刹那的であり即物的であり,非道徳的なものにさえ思えないか。ところが最終共通経路説はそれらを特に区別しないのだ。

この話で私がいつも思い出すのは,あるコカイン中毒の患者の言葉だ。彼は久しぶりにコカインに手を出してしまい,こう呟いたという。

「ああ,私本来の感覚を取り戻すことができた。私は過ちを犯したのではない。神様が『よく頑張ったね』と一瞬のご褒美をくれたのだ」

依存薬物としてのコカインがその人に精神的な安楽以上の何かをもたらし,彼がそれを命と引き換えにしていいと思えるとしても無理もないことなのだ。

最終共通経路説に対する反論

ところがこの最終共通経路説はこの後反論に遭うことになる。それまでの定説が新たな事実の発見により実にあっさりと,あるいはジワジワとひっくり返ってしまうことがあり,それが自然科学の醍醐味である。

それはある実験がきっかけとなった。ケンブリッジ大学のウォルフラム・シュルツSchultz, W.のグループは,サルの脳の報酬系に電極をさして,その部分の興奮の様子を時系列的に詳しく調べようとした。つまりオールズらの研究をより複雑な手順で再現しようとしたのである。

まずサルにチューブを通して甘いシロップという報酬を与えてみた(Linden, 2011)。サルの報酬系におけるドーパミン・ニューロンは発火(興奮)を示した。ここまでは予想通りである。その上でシュルツらはサルに電気信号を見せるというプロセスを組み込むことにした。まず緑の信号をサルに見せ,その2秒後にシロップを与えてみるということを繰り返したのである。すると最初は報酬系はシロップが与えられた瞬間に興奮していたが,そのうち緑の光を見た時にすでに発火するようになった。つまりサルは緑信号を見た後に報酬が得られることを学習したからである。そしてここが肝心なのだが,2秒後に実際のシロップが与えられた瞬間には,報酬系の発火はもはや見られなくなったのである。

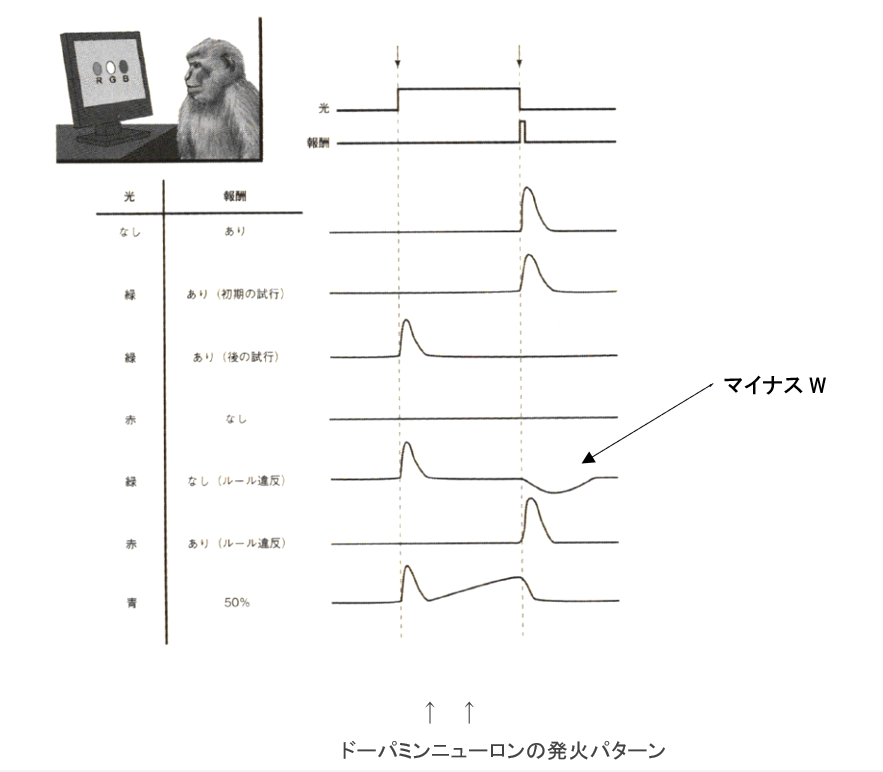

この一連のプロセスを描いたのが図2(Linden, 2011より)である。ドーパミンニューロンの発火パターンの上から2番目から3番目への移行がこのプロセスをさしている。

図2

ところでこの実験にはもう一つ重要な見どころがあった。それは緑信号を見せた後にサルにシロップを与えなかった場合に起きたことだ。その場合サルは期待を裏切られたことになるが,その際はドーパミンの興奮がいわばマイナスになり,サルは著しい不快を体験することになる。(この現象は,発火パターンの下から3番目で矢印で示してある。この意味は次回の連載にでも説明することになろう。)

これらの実験結果に基づき,シュルツは報酬系に関する新しい理論を打ち立てた。ドーパミンは実は快楽物質ではなかった。予測した報酬が実際に得られたかどうか,いわゆる予測誤差(reward prediction error)に反応しているに過ぎないのだと説明した。だからサルが緑の光の後にシロップが実際に得られても,それは予測通りだったために報酬系の発火は見られなかったのである。

この実験結果は多くの学者を悩ませることになった。実際にサルが快感を味わったのは,シロップを口にした瞬間のはずだ。でもその時にドーパミンの分泌が伴わないのであれば,ドーパミンの「最終共通経路説」は正しくないことになるのだろうか? ともあれシュルツの予測誤差説は学界内に浸透していった。

さらにその頃共通経路説に対する反証となる実験がもう一つ行われた。そもそも快感はドーパミン経路の興奮により得られるとしたら,脳にドーパミンが枯渇している場合には快感は得られないはずである。しかし実験的に脳内のドーパミンを枯渇させたラットでも,報酬を得た際の「おいしい」という感覚は問題なく体験できるということがわかったというのである。緑の信号を見せられたラットの報酬系は興奮を示さないし,シロップに対する期待を見せないが,それでもシロップを口から与えられたラットはそれを美味しいと感じるようなのだ。もちろんラットは「おいしい!」とは言わないが,顔の表情が弛緩し,舌や口がリズミカルな動きを示すことで,喜んでいることがわかるのだという。つまり実際にシロップを味わっている時は,脳の中の報酬系とは別の部位で,枯渇したドーパミンの代わりに何らかの物質が働いてラットは心地よさを体験しているということがわかったのだ。

ベリッジとインセンティブ感作理論

こうしてドーパミンの「最終共通経路説」は否定されたことになったのだ。そしてその代わりに提唱されるようになったのが,ケント・ベリッジ(Berridge, 2016)という学者の「インセンティブ感作理論(incentive sensitization model)」(略してISM理論)であった。

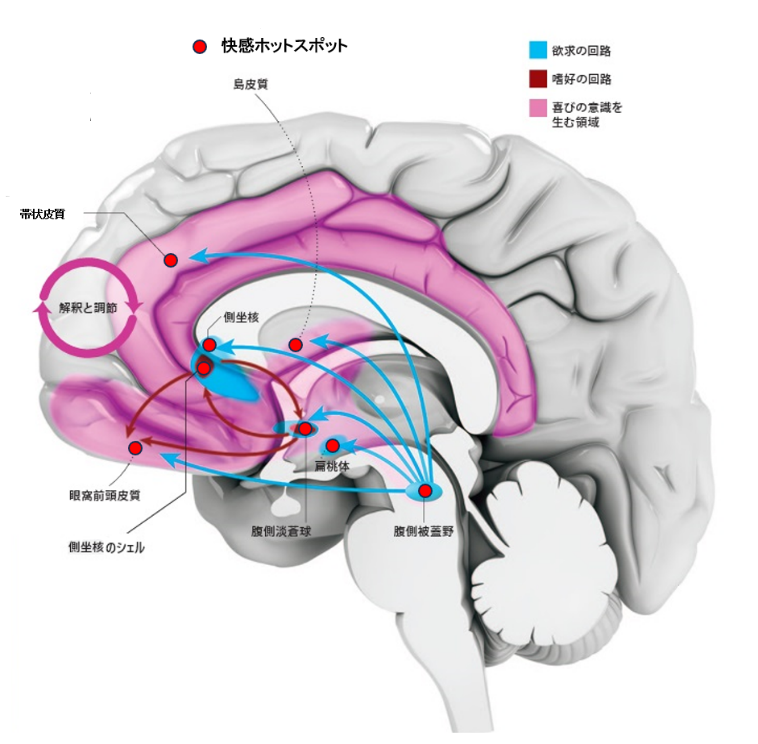

このISM理論のエッセンスをひとことで言えば,私たちが実際に心地よさを味わうこと(liking;以下に「L」と表記)と,それを願望すること(wishing;以下「W」と表記)が全く異なる体験であるということである。願望に関しては報酬系のドーパミン・ニューロンが関与しているわけだが,心地よさに関しては報酬系とは別の部位,彼らが言う「快感ホットスポット」という小さな部位が数多く存在し,セロトニン,オキシトシン,エンドルフィンなどの物質が関与していることを示したのである。クルンゲルバックら(2013)による図を私がわかりやすいように改変したものが以下の図3である。この図を見ると,ドーパミンによる報酬系(W=水色で表示されている)と心地よさに関わる経路(L=快感ホットスポットをつなぐピンク色の部分)との関係が良くおわかりだろう。

図3

ここからは心地よさ(L)と願望(W)との関係をより具体的に見てみよう。ただしラットやサルではなく人間を例にとってみる。そして報酬としては甘いシロップの代わりに,人間にとっての報酬として甘いもの,例えばチョコレートを考えよう。もちろん「甘いものよりは酒だ」という人なら,チョコレートではなくビールなどにでも置き換えてほしい。

私達の多くはチョコレートのような甘いものを好む。しばらく食べていないと,食べたいという願望Wはある程度大きくなり,そうなると実際に食べた時のおいしさLも大きい。その場合願望Wは実際のおいしさに見合ったものであろうから,W=Lという関係が成り立つだろう。そして私たちは最初のチョコレートのいくつかはおいしくいただくが,永遠に食べ続けるということは普通はない。大抵は甘すぎて頭が痛くなったり,単純にその味に飽きが来たりして,もう食べ続けたくなくなるものだ。つまり美味しさ(L)は徐々に低下し,食べるのを止めた後も,再び食べたいという願望も,しばらくは低下したままであろう。つまりW=Lの関係は釣り合ったままで,その大きさが減少する。しかししばらく食べないでいると,両者は再び増加していく。そしてまた食べたくなるのだ。

同様のことはジョギングなどの行動についてもいえる。適度の運動を快適に感じる人は多いであろう。しばらく走っていないと,走りたいという願望Wが高まり,実際に走り出したときはそれに見合うだけの心地よさLを味わう。しかし30分も走れば息が上がり,もういい加減にやめて家に帰りたくなるだろう。走ることの心地よさLは次第に低下し,それにつれてまた走りたいという願望Wも低下する。つまりチョコレートの場合と同じだ。

このようにW=Lという関係は大体バランスが取れていることで,私たちの生命維持に役立っているのだ。通常は健康につながる飲食物や行動については,それを摂取したり行なったりする時にある程度の心地よさLが伴う。だからそれを希求Wするのだ。しかし逆に健康を害するほどに過剰になればLが低減し,それらに対する願望Wも自然に低下する。そしてこのような仕組みは,私たちが健康を保つ上で極めて重要なものと考えられるのだ。

通常はバランスの取れているWとLをベリッジが提案したように分けて考えることの意味はあるのだろうか? それが大あり,なのだ。それはL=Wという均衡が時には破られ,両者が大きく食い違うということが起きるからである。私達が何事かにハマったり,中毒になったりする場合がこれに相当する。そしてお腹がはちきれそうになってもチョコレートを貪り続けたり(過食症の一種としてあり得るだろう),体が悲鳴をあげながらもジョギングを止められなかったりする(いわゆる「ランナーズハイ」)ということが起きるのだ。

なぜこのようなことが生じるかを考えるために,改めてこのLとWの違いについて明らかにしたい。というのもおそらくこのLとWの区別は多くの人にとってわかりにくいであろうからだ。学者の間でもこの両者を区別するという発想はベリッジの提案以前にはなかったのだ。

特にわかりにくいのが願望の大きさWであろう。心地よさLなら実際にチョコレートを食べたりジョギングしたりすることで直接的に体験される。ところがWは想像の世界で生じる,いわばバーチャルな感覚なのだ。それはLを直接体験していない時に,それを想像した際に感じられるに過ぎない。つまりWは直接的な心地よさというよりは,それが欠如している時に湧き上がってくるものなのである。(実はWが体験されるのは,「Lを直接は体験していない時」,だけではなく,「今直接体験しているLを中断することを想像した時」も生じるのだが,議論が複雑になるので,次回の連載にでも先送りしよう。)

その意味でWは純粋に「精神的なもの」と考えることもできよう。それはチョコレートの甘さやほろ苦さが直接舌の味蕾を刺激するという生理的なプロセスを得ない。なにしろチョコレートは実際に口に入ってはいないのだ。しかしあなたはそれを将来味わうことを期待して喜びを感じるのだ。そしてその意味ではWもLも快感であるという点は共通しているのである。

またWはその意味ではLの体験の記憶と密接に結びついたものとも考えられる。それはかつて味わったチョコレートの記憶をどれだけありありと呼びさますことができるかにより,増大するのである。チョコレートをはるか昔味わっただけで,その記憶も薄れかけていたら,それに対する願望もかなりすり減っているはずだ。

さて改めてベリッジが考えたWとLが乖離した状態について見てみよう。最初はW=Lを保っていたはずの両値がどんどんかけ離れて行き,例えばW≫L(つまり心地よさに比べてはるかに大きい願望)という奇妙な現象が生じているのが依存症や嗜癖であると彼は論じたのだ。

依存症に苦しむ人たちを傍で見ていてつくづく感慨深いことがある。それは彼らが求めているものを同時に嫌悪しているという矛盾だ。アルコール依存の人は酒を「美味しい」と思って飲んでいるのだろうか? ニコチン中毒の人にとってのタバコは? あるいは過食症の人にとっての食事は? いずれも否,である。それらは少なくとも最初に味わった本来の美味しさをもはや体験させてくれない。それでいて彼らはこれらを消費していない時には激しく求めるのだ。

あるギャンブル依存の患者さんははっきり言った。「スロットをやっていてもまったく楽しくありません。苦しいだけです。でもどうしても止められないんです」。苦しいこと,嫌いなことを私達はなぜ欲するのだろうか。

通常の私たちの生活には起きるはずのないこの不思議な現象が生じる背景には,報酬系が壊れる,ないしは「焼ける」という現象があるが,続きは次回の話に回したい。

文 献

- Berridge, K. C. & Robinson, T. E.(2016)Liking, Wanting and the Incentive-Sensitization Theory of Addiction. Am Psychol., 71(8); 670-679.

- Linden, D. J.(2011)The Compass of Pleasure. Penguin Publishing Group.(岩坂彰訳(2012)快感回路─なぜ気持ちいいのか─ぜやめられないのか.河出書房新社.)

- 岡野憲一郎(2017)快の錬金術―報酬系から見た心.岩崎学術出版社.

- Stahl, S.(2021)Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. Cambridge University Press.

- クリンゲルバック,M. L.・ベリッジ,K. C.(2013)快楽の神経回路.日経サイエンス,1月号(特集:神経科学“The Joyful Mind”).

(ビジュアルはAlexandra_KochによるPixabayからの画像)

(おかの・けんいちろう)

1982年 東京大学医学部卒業,1987年 渡米,米国精神科レジデント,精神科専門医,2004年 帰国後,2014年~2022年 京都大学教育学研究科教授,2022年 本郷の森診療所院長