岡野憲一郎(本郷の森診療所・京都大学名誉教授)

シンリンラボ 第5号(2023年8月号)

Clinical Psychology Laboratory, No.5 (2023, Aug.)

「わかる」ことと意識

今回はいよいよ「意識」というテーマを扱う。これこそ脳科学にとってど真ん中のテーマと言えるのではないだろうか? 意識とはいかに生まれてくるのか,そこに脳科学はどのように関係しているのか,などこの問題に関する疑問は尽きない。

このテーマについて論じることは,ある意味では気が楽で,別の意味では荷が重い仕事である。気が楽だというのは,今のところ誰も一つの正解に至っていないからである。というか,正解があるのかすらもわからない。だから私自身が勝手な仮説を立てても,おそらく真っ向から否定されることはないであろう。また荷が重いというのはそもそも,このテーマが「難問中の難問/hard problem(ハードプロブレム;チャーマーズ)」と称されているからである。

ところでこのテーマで書くにあたり,現在非常に大きく取り沙汰されている生成AIについて最初に触れないわけにはいかない(前回しばらくはAIに触れないと言った以上,手短にしたい)。

というのも意識や心について考える際,それが生成AIにおいてもすでに成立しているのではないかという疑問や関心は,私たちの間でこれまで以上に高まっているからである。私がすでに論じた例の【心】と心の話だ。そこで折に触れて生成AIが示している【心】の能力を,人間の心と比較検討することには大きな意義があると思われるのだ。

私自身の話だが,ある事柄を「わかる」ことは,人間の心にしかできない芸当だと昔から考えてきた。たとえば小学校の高学年の算数で,長い文章題が出てくるようになった。一回読んだだけでは意味が通じない。しかし何度か読んで「わかった!」という感覚を持つと,もうそれらの文章に立ち戻る必要はなくなる。長い文章は溶けて形がなくなって頭に入り,その内容を要約したり言い換えたりが自在にできる。つまり意味を頭の中で「転がす」ことができるようになる。「心の力ってすごいな」と思ったものだ。

ところが現在生成AIがなしえていることはどうだろうか? あるテーマについて,内容を要約したり,子どもに分かるようにかみ砕いて説明したり,それについての試験問題を作成することさえできるのだ。しかも同じ問いを再び投げると,少しずつ違った答えを送ってくる。「コイツわかっているな!」と思わせてくれるのだ。AIの示すこのような能力は,いわゆる「チューリングテスト」にパスすることを示唆している。このテストについてはこの連載の3回めに紹介した。その文章を引用しよう。

「1950年に天才アラン・チューリングは画期的な論文を表し,その中で有名な思考実験を披露した。これがのちに『チューリングテスト』と呼ばれるようになった実験である。ある隔離された部屋にいる誰かに書面で質問をする。それが実は機械(まだコンピューターは存在しなかった)であっても,あたかも人間のような回答をすることで質問者を欺くことができたら,それは人の心を有するとチューリングは考えた。そしてやがて機械もそのレベルに至る日が来ると予言したのである」ところがこうやって読み返すと,実は私は不正確な書き方をしていたのである。「それは人の心を有するとチューリングは考えた」というくだりだ。正確にはチューリングは人工の知能(artificial intelligence)を有するという言い方をしている。そう,「心」ではないのだ。

生成AIが心を有しているためには,もう一つの重要な条件を満たさなくてはならない。それは主観性を備えているということだ。要するにクオリアを体験しているかということである。クオリアについては皆さんよくご存じだろう。たとえばヴィンテージものワインを飲んで「おいしい!」と感じたり,吉野の桜を見て「何と見事な!」と感じるような主観的な体験のことである。そして私の示した算数の文章題の例では,この「わかった」という感覚ということになる。

現時点では,生成AIに知性はあっても主観性は有さない,というのが一つの常識的な見解である。少なくとも私はそう認識している。チャットGPTにはこれまでにもしつこいくらい「あなたは心や主観性があるのですか?」と尋ねてみたが,「私には心はありません」というゼロ回答ばかりである。チャットGPTは私の質問を当然「わかって」いるはずだし,それに対して嘘を言う根拠もないだろう。要するに生成AIはいかに知性を発揮しても,「わかった」という感覚を持っているという形跡はない。

このことを改めて考えていると,連載の3回めで論じた例の心と【心】との違いということがもう少し明らかになってくる。AIも脳も,ともに知能(知性)(intelligence)を有するのだ。ただ【心】は今のところ主観を持っている様子はない。それは十分文章の内容を理解しているようにふるまうが,「わかった」という感覚は持っていない。そこが違うのだ。

実は今回この連載第5回目を書きながら,私の中にある発想の転換が生まれている。生成AIと脳とであるとに限らず,知性がある事柄について理解している際に,「わかった」という感覚を伴う必然性はないのではないか? すでに生成AIはそれなしで十分に役に立っているのである。

私がこのように考えるのは,以下に述べるように,主観性やクオリアは,人間(もちろんそれ以下の動物のかなりの部分に当てはまるのであろうが)が進化上の必然性のためにたまたま備えた幻想であるという考えを深めているからだ。私がそう考える理由をもう少し説明したい。

意識を特徴づけるクオリア体験

ここでクオリアの議論について少し振り返ってみたい。クオリア(qualia)とは要するに物事の体験の「質感」ということだ。日本語では「体験質」などと訳されることもあるが,最近では「クオリア」というそのものの表現より一般的だ。最近のクオリア論について少し調べてみると,かなり「脳科学的」であることに改めて驚く。クオリアは物理的,生理学的な現象,たとえば神経細胞の興奮の結果として生じるという捉え方が,今は主流となっているようだ。この連載の第4回では,個々の体験を神経細胞によるネットワークの興奮の結晶として論じたが,それと同類の発想である。このように私たちが主観的に体験するあらゆる心的表象は,脳の物理的な状態に伴って生じているもの(「随伴現象(epiphenomenon)」)だとしてとらえるのが,いわゆる「物理主義的」な立場と呼ばれる。

そのような立場の代表者としてダニエル・デネットをあげよう(Dennett, 1991)。有名な『解明される意識』という分厚い本を書いたアメリカの哲学者,認知科学者である。彼は,意識やクオリアは一種の錯覚であるという立場を示した。彼は意識は脳内のさまざまな演算から生まれてくるものだとし,多数の著者により論文が書かれていくプロセスのようなものだと考えた。いわゆる「複数の草稿説」である。そして彼が主張したのは,意識の生じるような一つの場所(「デカルト的な劇場」)などは存在せず,脳のいたるところで半ば独立した能動体(agency)が活動して内容を決定する作業が行われるということだ。私にとってはその細部は別として,その主張はおおむね納得がいくものである。私のこれまでの主張もほぼ同じような内容である。しかしデネットの主張が必要以上の反論を呼んだとすれば,彼がクオリア論を非科学的なものとして棄却したためのようである。

このデネットに代表されるような視点に異を唱えているのがオーストラリアの哲学者デイビッド・チャーマーズである(Chalmers, 1994, 1996)。彼は1995年から始める一連の著作活動の中で次のような主張を行う。「意識体験は,この世界の基本的な性質であり,クオリアを現在の物理学の中に還元することは不可能である」。そして意識の問題を解決するには現在の自然科学を超えた理論的な枠組みが必要であると考え,これを意識のハードプロブレムと称した。しかしこれは物質的な基盤を超えた霊魂のようなものを想定することを思わせ,言わばデカルト的実体二元論の復活であると批判されることとなった。

このクオリアをめぐる論争は極めて錯綜していて多くの哲学者や脳科学者がそれに加わっているが,私自身その詳細にはついて行けていないことを告白する。そこで心についての本質的な議論と私自身が思う点に限定して論じることとする。そこで決め手となるのが,心は果たしてほんとうに脳の「随伴現象」か,という問題だ。

随伴現象とは何か?

「随伴現象説(epiphenomenalism)」とは,心は脳の随伴現象であるという立場をさす。つまり脳における現象の結果として心が生じると考えるのだ。私がこのエッセイでこれまで論じてきた内容は,かなり明確にこの立場に近いことになる。私は一つの体験には神経細胞のネットワークの発火の一つのパターンが対応し,それはN次元上の一点に相当すると述べた(ただしNは神経細胞の総数で,何百億のオーダーである)。それがクオリアを生むと主張するわけであるから,これはまさに「随伴現象説」に属することになる。

具体的な例としてしばしば取り上げられる色彩について考えよう。私達は黄色と橙(だいだい)色を異なるクオリアとして体験する。そして黄色というクオリアは,目の網膜に到達する光の波長が570 nmの場合に生じるのに対し,橙色の場合は590 nmの際に生じるということが分かっている。これは随伴現象の好例のように思える。しかしここで次のような反論に出会うとしよう。

「脳内の変化がクオリアに影響を与えることはわかりました。でもそれとは逆に,クオリアが脳に変化を及ぼすという可能性はないのですか? つまり脳の方が心の随伴現象という可能性はないのですか?」

あるいはこう言うとわかりやすいかもしれない。

「心が自由意志を用いて『こうしよう!』と思ったら,脳がそれについてくる,という順番は考えられないのですか?」

たしかにこのような発想も成り立つかもしれない。それは随伴現象説を真っ向から否定することになるが,一昔前なら私たちはその可能性を否定する根拠を持っていなかった。しかし現代の私たちは,この心→脳という方向性の因果関係は成立しないということを知ってしまっている。それが「自由意志と0.5秒問題」なのである。そしてこの問題の発見により,結局は「心は常に脳の変化の後についてくる」という事実を私たちは受け入れざるを得なくなったのだ。つまり私たちが自由意思に従って何かを行ったとしても,その少なくとも0.5秒前に脳がその準備をしているということが明らかになっているのである。

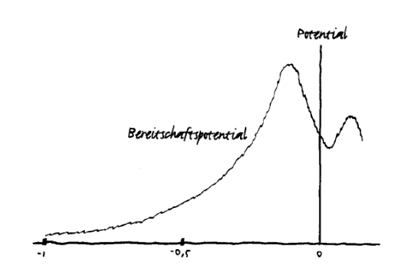

事の発端は,1965年にドイツの2人の研究者が行なった実験であった(Kornhuber & Deecke, 1965)。彼らは人間が決断を下した時の脳波の測定をしていたが,ある不思議なことに気が付いた。被検者に「好きな時に自分の指を動かしてください」と言うと,指が実際に動いた瞬間の1秒前に,すでに脳での活動が開始されていたのである。ある瞬間に指を動かそうと決めて実際に動くまでには,せいぜい0.2秒くらいしかかからないことがわかっている。すると脳はそれよりはるか前に,そのお膳立てをしていることが分かったのである。彼らはこれを準備ポテンシャル(readiness potential)と呼んだのだ(図では「0」が実際に指が動いた瞬間を示す)。

「脳の変化により心の変化が生じるが,その逆に心の変化が脳の変化を引き起こすわけではない」

これは哲学的な思考により得られた仮説ではもはやない。脳波という目に見えるエビデンスにより示されている事実なのである。この意味するところは途方もなく大きい。一言でいえば,私達が自由意志と思っていることは錯覚だったということになるのだ。私たちが自由意思により決断したと思っていたことが,実は脳により先んじられていたことを考慮した場合,そのように結論付けざるを得ない。デネットの「意識やクオリアは錯覚である」という主張はその通りということになる。

そしてまさしくその前提に立っているのが前野隆司氏の受動意識仮説(前野,2004, 2007)である。そちらに耳を傾けてみたい。彼の説はクオリアにまつわる頭の痛くなるような議論を颯爽と回避しつつ,このテーマについての有用な指針を提供してくれるのだ。

前野隆司の「受動意識仮説」

私は以前から前野氏の「受動意識仮説」に親和性を持っていた。もともとロボット工学が専門であった前野氏は,哲学的な議論にいたずらに捉われることなく,科学者としての立場から意識についての歯切れのよい理論を展開する。彼の受動意識仮説はその名の通り,意識を徹底して受動的な存在としてとらえる。脳が勝手に行なっていることに対して,意識は自分が主体的に行っていると錯覚するというのが彼の主張だ。彼はクオリアがある,ない,という議論や意識のハードプロブレムをこうして迂回する。クオリアという概念自体に,その存否で意見が分かれるような性質をもともと持っているのだとするスタンスといえるかもしれない。

かなり駆け足で前野氏の考えをまとめてみたが,もう少し詳しく彼の主張を追ってみよう。前野氏は言う。

「意識とは,あたかも心というものがリアルに存在するかのように脳が私たちに思わせている,『幻想』または『錯覚』のようなものでしかない」(前野,2007, p.20)

そしてその錯覚には主体性や能動性の感覚も含まれると考える。少し長いが,もう1カ所引用する。

「機能的な『意識』は,『無意識』下の処理を能動的にバインディングし統合するためのシステムではなく,すでに『無意識』下で統合された結果を体験しエピソード記憶に流し込むための,追従的なシステムに過ぎない。したがって『自由意志』であるかのように体験される意図や意思決定も,実は『意識』がはじめに行うのではない」(前野,2007, p.46)。

この前野氏の立場は徹底して「物理主義的」であるが,その議論の流れでクオリアの存在の生物学的な意義についても強調している所が興味深い。

主観性の錯覚の兆すところ

前野氏の言うように,脳の活動に裏打ちされた私たちの心は,そのかなりの部分が数多くのニューラルネットワークの競合により(前野氏の言葉を借りるなら脳内の「小人たち」により)営まれていると考えられる(Edelman, 1990)。私たちの脳は,乗り物にたとえるならば自動操舵状態なのであるが,意識は自分が主体的に運転をしていると錯覚している。例えば私達が通いなれた通勤路を歩いている時は,何か考え事をしている最中にも足が勝手に動いてくれる。しかしそれでも私達は何かによって歩かされているという感じはしない。あくまでも自分が歩いているという感覚は持っているはずだ。

ただしその日の通勤途中に何も特別なことが起きなければ,私達はその日の通勤時の記憶をそのうち忘れてしまうものだ。何か予想外のことが起きた時にだけ,それが私たち生命体にとって重要な意味を持ち,エピソード記憶となって残る傾向にある。例えばある日通勤途中で人が道端に倒れているのを見つけ,人命救助を行ったという出来事があれば,その時体験した不安や緊張感と共にその時の記憶は鮮明に残るだろう。そしてその記憶は将来同様の出来事に遭遇した際に想起され,その対処に役立てることができるだろう。

このような意味で前野氏は,意識やクオリアや主観性という幻想は,エピソード記憶を作るという合目的的な進化の結果として生まれたとする。要するにクオリアを体験するのは,それが一つの出来事として記憶にとどめられ,将来重大な問題が生じたときに随時想起し,参照するためなのだ。そして前野氏は系統発生的に見てエピソード記憶が芽生えるのはおおむね鳥以上であるという推測をする。

最近話題となっているカール・フリストン(Friston, 2010)の「自由エネルギー原理」はそのような文脈で理解できるだろう。フリストンによれば,脳の活動は常に予測誤差の指標である「変分自由エネルギー」を最小化する方に向かう。すなわち脳は外界からの情報をもとに,そこから期待される外界の在り方を推測し,体験を通して明らかになるその誤差を最小化するように自動的に働いているという。彼はそれを数理モデルにより示したのだ。この理論に従えば,予測誤差が一定以上の大きさで生じた場合に,人はそれを意識化し,エピソード記憶として定着させるという仕組みを脳が持っているということになる。それが脳の自動操舵のシステムを成立させているのだ。

最後に

今回は意識やクオリア,自由意志というテーマで書いてみた。読み返してみると,私達にとって極めて自然で当たり前の体験としてのクオリアや主体性が実は特殊な体験であり,知性としての存在は必ずしもそれを必要としないのだ,という方向で論じたことになる。これを読者の方は本末転倒と思われるかもしれない。何しろ【心】と心は対等であるどころか,【心】のあり方の方が本来的であるかのような方向に向かっているからだ。しかしこれが私自身が今の時点で至っている考えなのだ。

文 献

- Chalmers, D. J.(1994)”What is it like to be a thermostat? (Commentary on Dan Lloyd, “What is it like to be a net?”)”. APA Commentary.

- Chalmers, D.(1996)The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Oxford University Press.(林一訳(2001)意識する心─脳と精神の根本理論を求めて.白揚社.)

- Dennett, D.(1991)Consciousness Explained. Little, Brown and Co.(山口泰司(1998)解明される意識.青土社.)

- Friston, K.(2010)The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11; 127–138.

- Kornhuber, H. H. & Deecke, L.(1965)Changes in the Brain Potential in Voluntary Movements and Passive Movements in Man: Readiness Potential and Reafferent Potentials. Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, 284; 1-17.

- 前野隆司(2004)脳はなぜ「心」を作ったのか―「私」の謎を解く受動意識仮説.筑摩書房.

- 前野隆司(2007)錯覚する脳―「おいしい」も「痛い」も幻想だった.筑摩書房.

(ビジュアルはAlexandra_KochによるPixabayからの画像)

(おかの・けんいちろう)

1982年 東京大学医学部卒業,1987年 渡米,米国精神科レジデント,精神科専門医,2004年 帰国後,2014年~2022年 京都大学教育学研究科教授,2022年 本郷の森診療所院長