岡野憲一郎(本郷の森診療所・京都大学名誉教授)

シンリンラボ 第4号(2023年7月号)

Clinical Psychology Laboratory, No.4 (2023, Jul.)

脳のあり方の基本形

今回は脳の働きの基本形について述べたい。1~3回までで,AIと脳の類似性についてはその大枠についてすでに説明した。私は人間の脳とは神経細胞により構成される巨大な(かつ微細な)ネットワーク(網目)構造になっていると述べた。そして脳が機能しているということは,そのネットワークの中を広範囲にわたって電気的な信号が行きかっている状態であると説明した。

そのさらなる説明のために,まず私はいわゆるニューラルネットワークについて説明した。それは脳の神経細胞どうしのつながりをかなり荒っぽくモデル化した1950年代のパーセプトロンに端を発していた。入力層と出力層という,いわば入り口と出口を備えた構造をお示ししたのを覚えていらっしゃるであろうが,それをきわめて複雑な形にしたものが,最近のAIを支えるディープラーニングと呼ばれるものなのである。

このディープラーニングの説明を通して示したかったのが,脳のネットワーク構造とAIのネットワーク構造は,あくまでも似ているらしい,という程度のことである。人間の脳は自然が作った生命体である。他方ではAIはその人間が人工的に作ったものである。両者は全然異なるものである以上,それらが生み出すものも異なるはずだ。そこで私は「AIがつくるのは【心】と表記し,あくまでも本物の心とは区別しましょう」と提案したのだ(式にすると下のようになる)。

そこでここからは心(【 】なしの)を生み出すネットワーク構造の話になる。それはどのような特徴を持つのだろうか。私はそれを以下の4項目にわたって挙げたい。

1.脳の基本的なあり方は揺らぎである。

2.ネットワークの結晶が一つの具体的な体験を構成する。

3.分かる,とはネットワーク間の新たな結びつきの形成である。

4.脳の表面ではダーウィニズムが支配する。

原則1.脳の基本的なあり方は揺らぎである

脳の構成要素を細部まで突き詰めると,一つひとつの神経細胞の電気活動になるということは述べた。物理学の世界では最小単位は素粒子ということになるだろうが,脳の機能の場合は神経細胞がそれに相当する。しかしその活動は決して単純ではない。それは決して静止することがないのである。といっても場所の問題ではない。成熟した神経細胞は周囲を神経膠細胞(グリア)にがっちり固められているので,もはや簡単に動き回ったりすることはできない。ところがそこでの電気的活動は止まることは決してないのだ。そして個々の神経細胞はほかの神経細胞から切り離しても,デフォルトで僅かな電気信号を常に発しているのである(ちなみにこの「安静時脳活動」についてはノルトフ(2016)の著作を参考にしていただきたい)。

神経細胞独自の発する電気信号にははっきりした規則性はない。それは「揺らいでいる」といってもいいし,自発的に勝手に活動している,といってもいい。また神経細胞どうしは勝手に手をつなごうとする性質があり,成熟した神経細胞はすでに多くの神経細胞とシナプスを通じて連絡をしあっている。そして神経細胞どうしが自分たちの揺らぎを他の神経細胞と共有したり,連絡し合ったりするような性質を持っているのだ。

この揺らぎを脳の性質の第1番目に持ってきたのはなぜかと,読者の方々は疑問に思うかもしれない。しかし実は揺らぎは物質の世界に普遍的に存在するのである。分子は,原子は,そして素粒子も(特殊な形で)揺らいでいる。そのためにそれらは決して規則に従った予定調和的な動きをしない。そのことはこの「複雑系」と呼ばれる世界の持つ根本的な性質なのだ。この揺らぎはともするとノイズと呼ばれたりしてしまうのだが,実はこの世界において本質的な意味を持っていることを示すために揺らぎ,と表現すべきなのだ。

神経細胞が揺らいでいる様子を身近に体験していただく方法がある。目をつぶって,まったく揺らぎのない,均一な何か,たとえば漆黒の闇をイメージしていただきたい。それを試した方は気が付くであろうが,その暗闇のイメージの細部に注意すれば,それが次々と形を変えているのがわかるであろう。それはオーロラや炎のように常に揺らいでいるのだ。普段は私たちはそのことを気にとめないだけである。

あるいは完璧な防音室に入ってみるといい。学校の放送室などのドアを閉めた後の不思議な感覚を思い出す方もいるだろう。はじめはただ「シーン」としているだけだと感じるだろうが,よくよく注意すると,それは決して何も聞こえないのではなく,何か聞こえているようで聞こえていないような,不思議な体験を持つだろう。これも揺らぎの表れだ。

この体験の比喩として,私はブラウン管の砂嵐を思い浮かべる。もうブラウン管という言葉が死語になりつつあるが,テレビがまだ背中が出っ張った分厚い形をした姿であった頃の話だ。放送をしていないチャンネルに合わせると,このブラウン管に砂嵐のような映像が見えた。それはアンテナなどの回路の電子の揺らぎにより発生するノイズだということである。同様に私たちの聴覚皮質や視覚皮質も,入力がなくてもノイズ,いや,揺らぎを発しているのである。

原則2.ネットワークの結晶がひとつの具体的な体験を構成する

この2番目の原則も非常にシンプルな事実を示していることになる。常に揺らいでいる神経細胞は,それでも時には明確なふるまいをする。それは大きな信号を発してそれを周囲の神経細胞に伝えることである。そしてその結果としてそれを受け取った神経細胞がグループとして興奮,発火することがある。イメージとしては夜空の無数の星のうちある星座だけがリズミカルに光っている感じだろう(現実にはそんなことは起きないが)。私がこのGIFアニメで示したいのはそのような状態である。ただしそのネットワークもよく見ると細かく揺らいでいるという意味では原則1を満たしているのだ。つまりこのネットワークを構成する神経細胞は厳密には一定していなかったり,その一部だけ時々光が弱かったりなどするのだ(もちろん図1にはそこまで描き込むことはできていない)。

図1

ここでのネットワークの具体的な内容としては,概念でも知覚でも記憶でも何でもいい。例えばこれが「リンゴ」についての体験を表しているとする。「リンゴ」は「リ・ン・ゴ」という音としてのそれだけでなく,その視覚的イメージ,手に持った時の重さや手触りなど,さまざまな体験を併せ持つだろう。だからこの「リンゴ」を代表するネットワークは聴覚野にも視覚野にも体性感覚野にもその枝を広げていることになる。

またこの「リンゴ」のネットワークは,常にそのまとまりの全体が光っているとは限らない。リンゴの味を思い浮かべているときは,その視覚野に及んでいる部分はあまり光ってはいないかもしれない。ただしその部分はリンゴの視覚イメージを思い浮かべようとすればすぐに光りだす。結局この「リンゴ」を表すネットワークは,たとえ一部しか光らないことがあったとしても,全体がある程度「ウォーミングアップ」されていて,いつでもよく光る範囲を広げることができるようなものと考えられるだろう。そして皆さんが「果物」というイメージを想起しようとしたら,今度はそこには「リンゴ」だけでなく「ミカン」も「バナナ」ウォームアップされたり実際に光りだしたりするはずだ。

ここで私がなぜネットワークの結晶という言い方をするかを説明しよう。このネットワークにおいては神経細胞間がいわば踏み分け道のように強い結びつきを持っていて,その全体に電流が流れやすくなっているのだ。そしてその全体が一緒になって(同期して)興奮するようになっている。それが結晶構造に似ているのだ。

ここで私たちが「リンゴ」の確固たるイメージを持つほど,そこに参加する神経細胞のネットワークは厳選管理されて維持されることに注目したい。つまり「リンゴ」を思い浮かべようとするたびにいつもきまって発火する神経細胞のネットワークが脳の中に出来上がっているはずなのだ。そしてそれを構成している神経細胞の多くは「みかん」とか「バナナ」を思い浮かべようとしても反応しないのである(ただしもちろんそれらの神経細胞の一部は,ほかのネットワークも掛け持ちしていて,そちらにも借り出されることはあるであろう)。

ただしこの結晶構造の境界部分に関しては揺らぎが見られる。例えば色合いについてはそれを表す神経細胞はその時々で細部が異なる可能性がある。何となく青いリンゴをイメージしている時の結晶は,真っ赤なリンゴをイメージしている時のそれとは微妙に異なっているはずだ。上に掲げたGIFアニメは,一つの結晶が徐々に広がっていくイメージを描いたが,それはチラッとリンゴを思い浮かべた時と,リンゴについていろいろ思いをめぐらせた時とでは,その興奮の広がりの大きさに差があるということを示したつもりである。

ところでこの特定のネットワークの結晶が興奮すると,主体にとっては独特の「味わい」が体験される。いわゆる「クオリア」だ。あるイメージ,記憶,思考などはことごとく他とは区別される独特のクオリアを有するということは,突き詰めて言えば,私たちのある瞬間の体験は一つの結晶である,ということだ。私たちがある体験を,それ以外の体験と区別した独自のものとして体験する際,その結晶は唯一無二のものである。

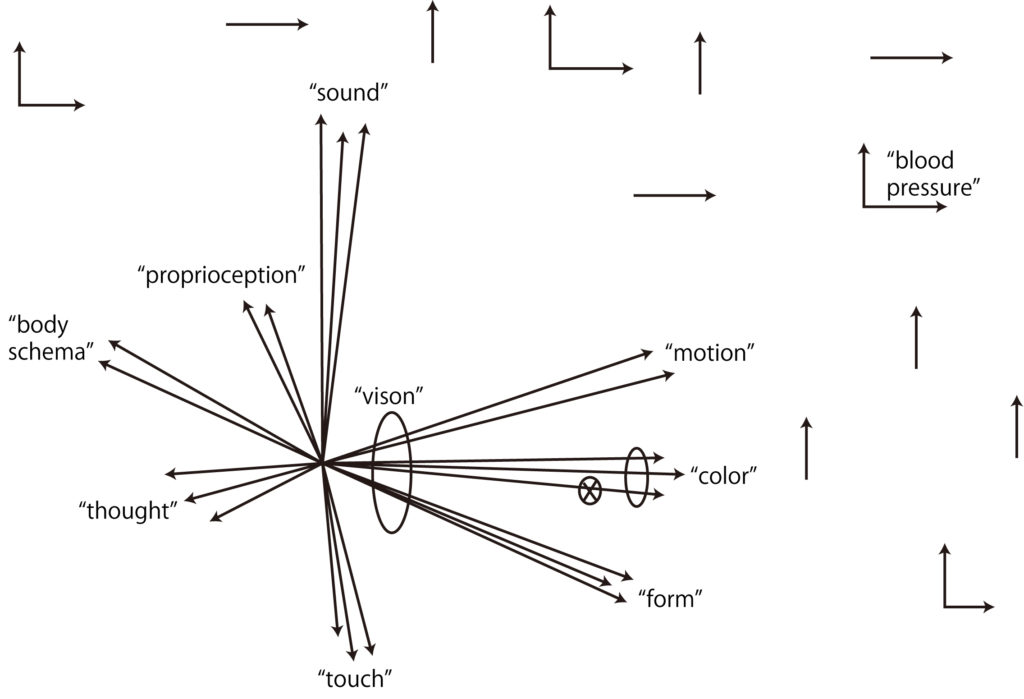

その意味で脳科学者ジェラルド・エデルマン(Edelman, 2000)は,体験をNの神経細胞が作るN次元上の一点,と表現した。ここでNとは実は途方もないものである。1,000億,などのオーダーだ。そしてそれだけの次元を持った空間を考えた場合,結晶は一つの点にあらわされることになる。ここにエデルマンの著書(p.164)からその空間の図2(「クオリア空間」)を引用しよう。

図2

原則3.「わかる」とはネットワークの間の新たな結びつきの形成である

原則1,2を前提として「わかる」という体験について考えよう。例えば「Aとは結局Bのことだったのだ」とわかった,とする。その時一つのネットワークの結晶としてそれぞれ別個に存在していたAとBの間にある連結が生じることになる。それまではAとBは個別に,別々のリズムで活動していたが,「わかる」という体験の後は,Aの活動とBの活動は連同し,同期化することになるのだ。それはA=Bが新たに一つの結晶として活動をすることを意味するのだ。

それを表現する目的で以下のGIFアニメ(図3と4)を作成した。A,Bは最初は別々の体験であり,両者に関係はない。それが図3である。そしてAとBとは同じものだと「わかった」場合には図4で表されるネットワークが形成されたことになる。両者が物理的につながった以上,行動を共にするのだ。

図3

図4

この事情を具体例を用いて説明しよう。あなたは新しく配属された職場でCさんという同僚として知り合う。そしてしばらくやり取りをするうちに,Cさんの人となりをある程度理解したとしよう。そうしたある日,Cさんがあなたの小学校時代のクラスメートCちゃんと同一人物であったことを知る。Cちゃんもあなたもその後は別々のクラスに分かれ,さらに別々の中学に進学して再会することもなかったのだ。そしてお互いにすっかり成長して容貌も異なったため,互いに気が付かなかったのだ。そしてたまたま出身地が一致していたことからお互いに幼い頃に面識があったことを知ったのである。

あなたはそのことが分かった瞬間に「そうだったんだ!」という驚きの声をあげるかもしれない。それは同僚Cさんに関して持っていた結晶と,Cちゃんについて持っていた結晶が,突然連絡路が出来てつながるという体験だ。そしてあなたは「わかった!」という体験をいくつも持つだろう。「Cさんのような口調や表情をどこかで見たことがあると思っていたが……」とか「Cさんの強情さは,小学校の時のCちゃんとそっくりだ」などである。先ほどのエデルマンのモデルに従えば,この時N次元上の2つの点は新たな1点に合流することになるのだ。

ちなみにネットワークAとBこのようなつながり方については,ドナルド・ヘッブDonald Hebbという神経学者が1949年に次の原則を唱えている。「同時に発火する神経細胞同士は,配線がつながる“Neurons that fire together, wire together.”」という彼の有名な言葉は,すでにこの脳の神経細胞の間の結びつきに関する本質について述べていたのだ。

原則4.脳の表面ではダーウィニズムが支配する

原則2,3で示したことがらは,一つのイメージ,一つの思考についてその単体としての動きを論じたものであった。つまり例のN次元座標でいえば,一つ,ないし二つの点についての話であった。しかし脳の活動は次々と移り変わっていく。思考も知覚も,目まぐるしくその内容を変えていく。たとえモナ・リザの絵をじっと凝視していても,視線は絶え間なく絵の上の細部にわたって忙しく動いているだろう。つまり私たちの脳の中では絶えずたくさんのネットワーク(A,B,C,D,……)が次から次へと賦活され,結晶を形成しつつ移り変わっていく。そしてAというネットワークが次にBというネットワークを呼び起こすのか,それともCなのかはかなり偶発的であり,各瞬間に競争が起きているのである。いわばネットワーク間の生存競争が常に行われているのだ。

(上はAIで描いたダーウィン・アンドロイド)

例えば私はたった今「……かなり偶発的なものである」と書いたが,「偶発的」という表現の前に,実は「行き当たりばったりな」という言い方を思いついていた。しかしそれを頭の中で転がしてみて,「いや,どうも違うな」と感じてそれを却下し,次に浮かんだ「偶発的」を選んだ。つまり私は決してスムーズに切れ目なく文章を書いているわけではなく,時々止まっては次に続く語をいくつか思い浮かべ,それこそ「行き当たりばったり」に選択しているとのことである。

そのような私の脳の活動は,常にサイコロを転がしているようなものだ。ただ出た目をそのまま採用するのではなく,その目を採用するかどうかについてのサイコロを再び振るというような複雑な作業もしているらしい。例えば「行き当たりばったりな」という目が出たら,それを採用するかどうかをさらにサイコロで占い,×が出た。そこで候補の言葉のサイコロをもう一度振ったら「偶発的」が出て,それを採用するかどうかのサイコロを振ると○が出た,という具合に進行していく可能性がある。

このように最終的な言葉として何を選ぶかについては,結局幾つかの言葉が競争を行い,かなりその時の私の「気まぐれ」(3つ目の候補が出た!)な心の動きで何を選ぶかが決まっていく。そしてその気まぐれさが原則1.の揺らぎにもつながるのだ。ただし生存競争においてある種が繁栄するのと同じように,私の頭に浮かぶ幾つかの言葉のうちどれが選択されるかについては,何らかのバイアス,ないしはそれが選択されるだけの根拠があるのかもしれない。それを理論的に知ることがなかなか難しいというのが問題なのだ。

ちなみにすでに紹介したエデルマン(Edelman, 1990)は,この種の神経細胞のグループの間の競争を「神経ダーウィニズム」という名のものとに提案している。私がここで述べる内容はこの理論に発想を得ているが,細かいところは私自身のこの理論の解釈が反映されていることになる。

私がこの種の心の動きを説明する際にいつも用いる例は,次のようなありきたりのものだ。レストランで昼食を摂った後の飲み物をウェイトレスに尋ねられ,あなたはコーヒーか紅茶を選択することになる。ここで両者はあなたにとって適度に「どちらもいい」ということが例として都合がいい。あなたが圧倒的にコーヒー党であるとしたら,勝負は地滑り的に一瞬で決してしまい,そこで競争が起きたことさえも気が付かないであろうからだ。

さてこのコーヒーか紅茶かの2つの選択肢を前にあなたは結構頭を悩ますとしよう。あなたは食事の後においしいコーヒーかお茶を飲んで満足してレストランを後にしたいと願う。だからこそどちらを選ぶかに慎重になるのだ。

そこであなたはまずコーヒーを味わっていることを想像し,そこでの満足体験をいわば先取りする。そして今度は紅茶を想像して味わってみる。両方ともそのレストランで提供されるであろう最高のものを思い浮かべるかもしれない。そしてそれを何度か繰り返して体験し,どちらがより勝っているかの判断を下す。最後はどちらかが地滑り的な勝利を収めるように持っていくことだろう。

ある時のあなたは結局コーヒーに決めたとしよう。それにはそれなりの理由があったのかもしれないが,まったくの偶然かもしれない。しかし最終的にコーヒーと決めたのであれば,たとえそれが結果的にとても不味くても,諦めがつくだろう。少なくとも自分が選択した,という自覚だけは残るからだ。さもなければあなたは後で「どうしてあの時あまり考えずに適当な返事をしたのだろう?」とくよくよ悩むかもしれないのだ。

このプロセスは先ほどの結晶の話ともつながる。どちらの結晶が想像の中でより大きく,相手を押しのける程に魅力的に感じられるだろうか。それがポイントである。

この現象をエデルマンが適者生存のプロセスになぞらえ,それをダーウィニズムと呼んだのにはそれなりの根拠があったのだと思う。というのも非常に多くの場合,勝者はそうなる確固たる理由があるかもしれないし,ある程度は偶然かもしれない。その選択のされ方が,生存競争と似ているからだ。

脳に関する以上の1~4の性質の説明はある程度意味が通じただろうか? ともかくも生命体としての脳のふるまいのいくつかの特徴を捉えることができたとすれば幸いである。

文 献

- Edelman, G.(1990)Neural Darwinism. Oxford Paperbacks.

- Edelman, G., Tononi, J.(2000)A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination. Basic Books.

- Hebb, D. O.(1949)The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. Wiley & Sons.

- Northoff, G.(2016)Neuro-Philosophy and the Healthy Mind. W. W. Norton & Co.(高橋洋訳(2016)脳はいかに意識を作るか.白楊社.)

(ビジュアルはAlexandra_KochによるPixabayからの画像)

(おかの・けんいちろう)

1982年 東京大学医学部卒業,1987年 渡米,米国精神科レジデント,精神科専門医,2004年 帰国後,2014年~2022年 京都大学教育学研究科教授,2022年 本郷の森診療所院長